このブログで何度も取り上げているアトラクション センター・オブ・ジ・アース。

このアトラクションには緻密なバックストーリーがあり、さまざまな視点から考察できますが、今回は「気圧」に焦点を当てて掘り下げます。

ご存知の通り、センター・オブ・ジ・アースは地底世界をテーマにしており、そこには「気圧という概念」が深く関わってきます。本記事では、「気圧」に注目し、あらためてセンター・オブ・ジ・アースのストーリーやプロップスを考察していきたいと思います。

はじめに

気圧とは

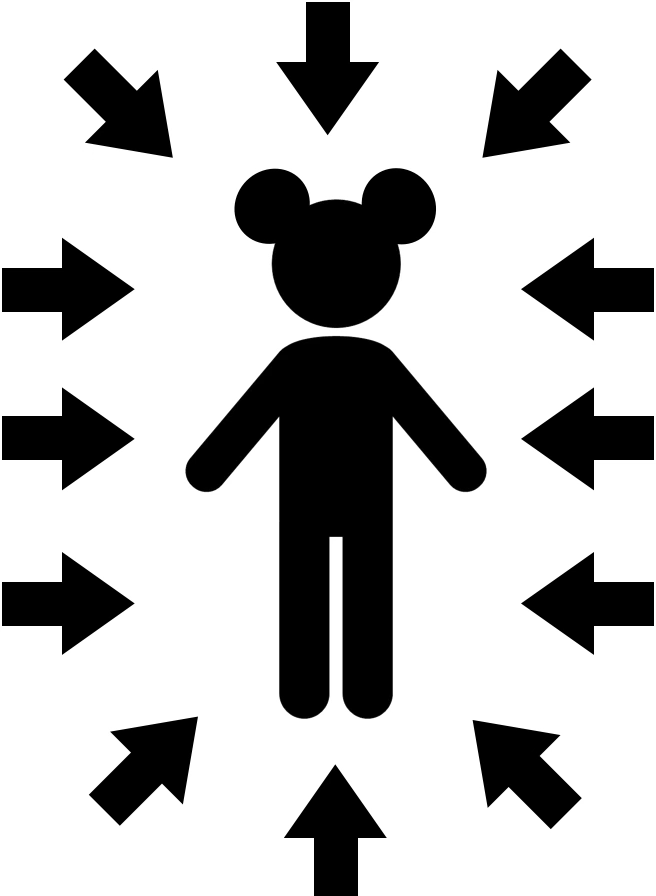

気圧とは、地球の大気が物体に与える圧力のことを指します。私たちの身の回りのあらゆるものが気圧の影響を受けています。もちろん人間も。

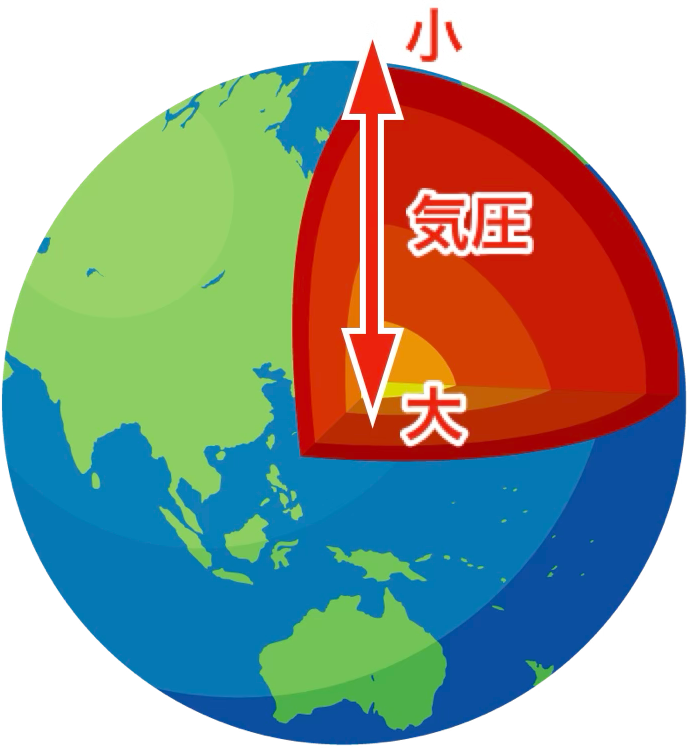

地球の大気は重力に引き寄せられ、その重みが地表で圧力を生み出します。そのため、

- 地表から高度が上がるほど気圧は低下

- 逆に地下深く潜るほど気圧は上昇

という特徴があります。

この特徴はセンター・オブ・ジ・アースのような地底世界でも同じで、地底へ深く潜っていくほど基本的に気圧は高くなっていきます。

気圧は「ボールプール」に例えると分かりやすい、と勝手に思っています。空気の分子をボールに置き換えてみると、地底に潜るほど気圧が高くなる現象は、ボールプールの底に潜ると上からボールの重みがどんどん積み重なっていくイメージと似ています。

生物の内圧

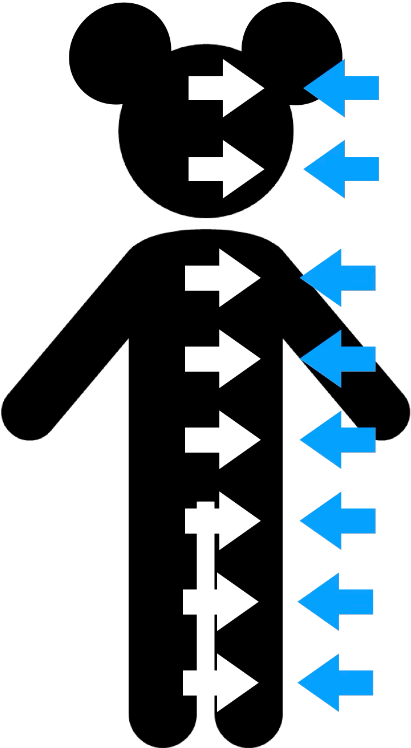

生物は外部の気圧とバランスを取るために内側から圧力を発生させています。これは「内圧」と呼ばれます。

気圧が低い日に体調を崩す人がいるのは、気圧の低下によって体内の圧力とのバランスが崩れ、内圧が相対的に強まることで頭痛などの症状が引き起こされるためだという説もあります。

キューラインで気圧を感じろ!

前置きが長くなってしまいましたが、ここからやっと本題。センター・オブ・ジ・アースの話に入っていきます。

センター・オブ・ジ・アースのキューラインには「気圧」を意識すると見え方が変わってくるプロップスがいくつかありますので、ひとつずつ見ていきましょう。

生物研究室

センター・オブ・ジ・アースで気圧といえば「生物研究室」です。ここでは探査チームが地底から持ち帰った様々な生物や鉱物などを研究しています。

実験をするにあたり、その生物や鉱物が元々存在していた環境を再現することは重要です。地底における重要な環境要因の一つが、その高い気圧です。この実験室は室内の気圧を高め、地底と近い環境を再現できる機能を持っています。

具体的な機能は以下のとおりです。

- 空気密閉ドア:ドアにはハンドルが付いており、これを回してしっかりと閉めることで、密閉状態を作りだすことができます。

- 加圧用通気口:ドアをしっかりと閉めた後、ここから空気を入れて加圧していきます。

- 減圧用通気口:実験室を出る際、いきなりドアを開けると気圧差で実験室内から外へ突風が吹き、最悪ドアがぶっ飛んでしまいます。おそらくこれを避けるために、実験室の下部には減圧用の通気口があります。ここで少しずつ空気を抜いて減圧することができるのだと思われます。

生物研究室では、なぜわざわざ大掛かりな装置を使ってまで地底の気圧を再現しているのでしょうか。

もちろん、生物の実験を行う際には、元の生息地の環境をできるだけ忠実に再現することが重要です。しかし、特に気圧を再現する最大の理由のひとつとして、地底生物の内圧が関係しているのではないかと考えています。

この記事の冒頭で生物の内圧についてお話ししましたが、地底に生息する生物にも同じように内圧が存在するはずです。通常、彼らは地底世界の気圧とバランスを取ることで体の構造を維持しています。しかし、地上と地底では大きな気圧差があるため、地底の環境に適応した生物をそのまま地上へ持ち帰ると、急激な気圧変化によって膨張したり、体の構造が崩れたりする可能性があります。

これは、深海魚を例に考えると分かりやすいでしょう。深海に生息する魚は、水圧の高い環境で生活しています。そのため、急に地上に引き上げられると、内圧が高まり、体が破裂したり変形したりすることがあります。地底生物も同様に、低気圧環境に突然さらされると深刻な影響を受ける可能性が高いのです。

そのため、(これは私の想像ですが)探査チームは地底で採取した生物を密閉容器に入れて持ち帰ることで、気圧差による形状変化を防いでいるのではないでしょうか。これにより、研究対象の生物が生存しやすくなり、より正確な観察や分析が可能になります。

発光生物研究室

地底生物研究室と同様に加圧可能だと思われる研究設備に、「発光生物研究室」があります。これは地底生物の中でも特に「発光生物のトンネル」に生息する発光虫を研究するための設備です。

発光虫の標本などを作っている様子がわかります。

この発光生物研究室にはパイプが繋がっており、それを辿っていくと、「ダイアフラムポンプ」と書かれた装置にたどり着きます。

ダイアフラムポンプはさまざまな用途で使用されるポンプで、圧縮空気をするために使用されることもあり、ここではまさにその用途で使用されているのではないかと考えられます。

テラベーター

テラベーターは、地上とベースステーションを繋ぐ昇降機で、音や光などの演出で本当に地底へ降りているように錯覚させてくれる、重要な演出装置です。

この「地底へ降りていく演出」の一役を地味に担っているのが、気圧計です。

目立ちにくいですがテラベーター内には気圧計が設置されており、テラベーターが降りる演出に合わせてこの気圧計の目盛も動いていることがわかります。地底へ潜るほど気圧は高くなっていくので、この気圧計の変化が、気圧の変化、つまり地底深度の変化を表しているのです。

なお、このアトラクションの原作『地底旅行』でも、主人公たち一行は自分たちがいる深度を計測するために気圧計を使用していました。このテラベータにおける気圧計の演出はそのオマージュかもしれませんね。

地底洞窟の性質と気圧の関係

ここまで「気圧」とキューラインにあるプロップスを関連付けながら考察してきました。ここからは各地底洞窟の性質と「気圧」の関係を考察していきたいと思います。

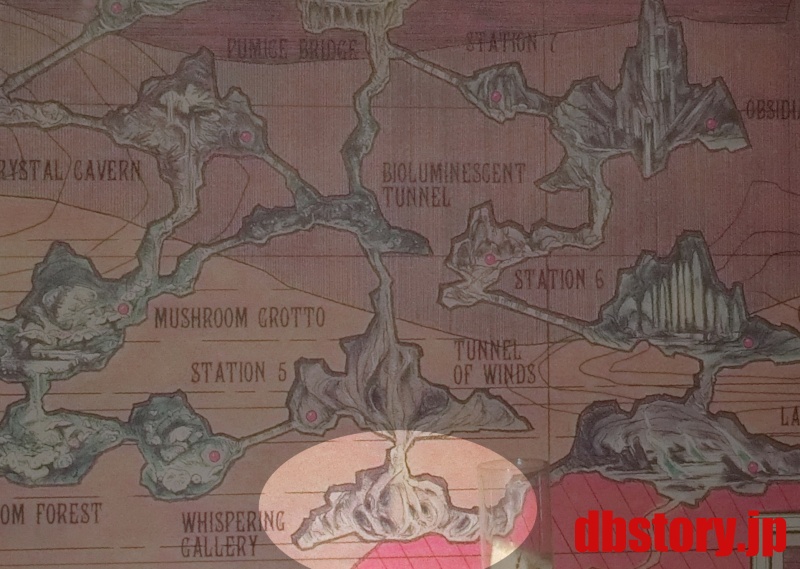

センター・オブ・ジ・アースにはストーリー上12個の地底洞窟があります。

それぞれユニークな性質を持っているのですが、その中には、その性質が気圧と関係しているのではないかと思われるものがあります。

ささやきの回廊

ささやきの回廊は、地底の地図上にはその存在が示されていますが、アトラクションでは登場することのない地底洞窟です。

Whispering Gallery(ささやきの回廊)は「音の反響効果が非常に高い空間のこと」を指し、この洞窟では、小さな声でも遠くまで響く特性があると考えられます。

センター・オブ・ジ・アースの原作『地底旅行』には、この洞窟のモデルになったと考えられるシーンがあります。

この小説では、主人公のアクセルが地底で仲間とはぐれ、持っていた灯りも失い、完全な暗闇の中で絶望する場面があります。周囲は見渡す限り真っ暗で、どこに進めばよいのかもわからない。彼は恐怖に包まれますが、そのとき、なんと数キロ離れた仲間の声が聞こえてきます。

アクセルは驚きながらも、なぜこんなにも遠くの声が聞こえるのかを考えます。以下は小説からの引用です。

ここの空気は密度が高いのだから、 声は遠くからでも聞こえるはずだ。

ジュール・ヴェルヌ. 地底旅⾏ (創元 SF ⽂庫). ⽥般彌 (翻訳). 東京創元社. 1968 年. p.187.

そうだ、あの声はこの厚い壁ごしに聞こえてくるのじゃない。壁は花崗岩だ。どんな強い音もこの壁をとおすことはできない!あの音は回廊を通って聞こえてくるのだ。この回廊には特別な音響効果があるはずだ

ジュール・ヴェルヌ. 地底旅⾏ (創元 SF ⽂庫). ⽥般彌 (翻訳). 東京創元社. 1968 年. p.195.

このじつに驚くべき音響効果は、物理の法則で簡単に説明されるものである。すなわち廊下の形と、岩のもつ音の伝導性とによるものなのだ。なんでもない空間では知覚できない音が、こうして伝播する例はたくさんある。

ジュール・ヴェルヌ. 地底旅⾏ (創元 SF ⽂庫). ⽥般彌 (翻訳). 東京創元社. 1968 年. p.200.

通常、音は空気の振動によって伝わりますが、気圧が高いと空気の密度が増し、音が遠くまで届きやすくなります。また、洞窟の形状も影響しているらしく、岩の壁に反射した音波が減衰せずに遠くまで伝わるのです。

このシーンでは特に「ささやきの回廊」という名称は出てきませんが、アトラクションの地底の地図に書かれた「ささやきの回廊」は、まさにこの重要なシーンを意識したものではないでしょうか。

そう考えると、地図上に描かれたささやきの回廊の位置にも意味があるように感じてきます。

地図上でささやきの回廊は最も深い位置にあります。

これは単なる偶然ではなく、高気圧環境が音の伝播に影響を与えることを考慮した設定である可能性があります。地下深くなるほど気圧が上昇し、音の伝わりやすさが増すため、この場所が選ばれたのかもしれません。

風のトンネル

風のトンネルも、アトラクションでは登場することのない地底洞窟です。洞窟内を強風が吹き抜ける縦に長い洞窟で、その風速は時速119km以上だということです。これは「非常に強い台風」に分類されるレベルの強風で、大規模な被害をもたらす強さです。

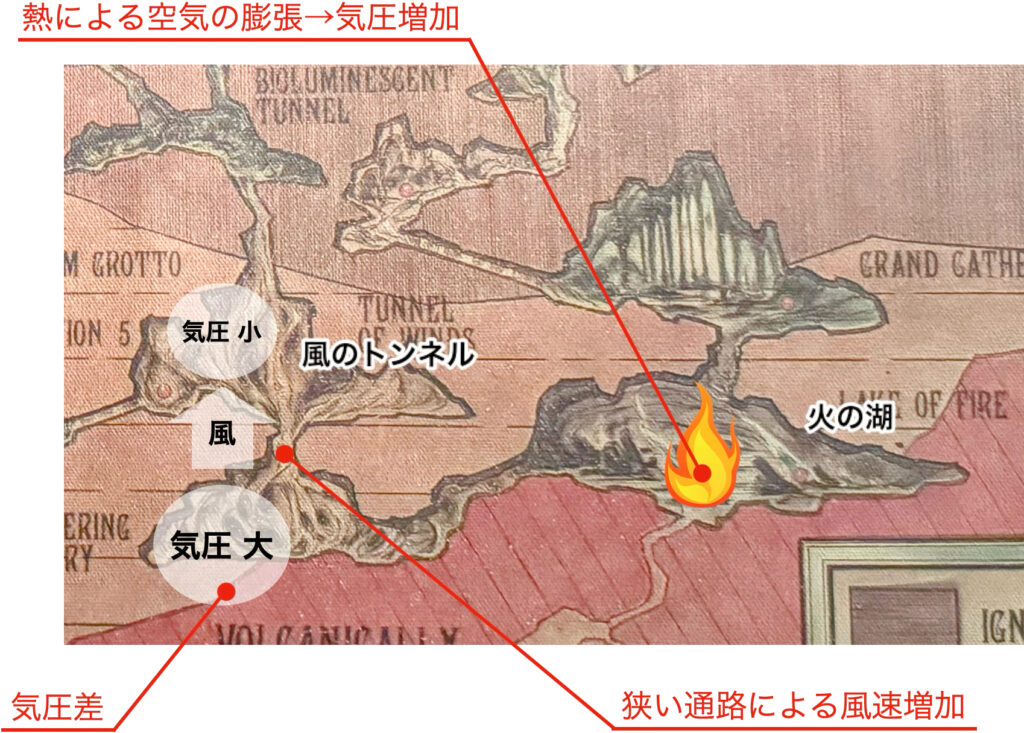

この洞窟で強風が吹く原理は説明されていませんが、「気圧」をベースに考えてみると面白いかもしれません。

風は気圧差があると発生します。つまり、風は気圧の高いところから低いところへと流れます。そのため、風のトンネルの上部の方が気圧が高く、下部の方が気圧が低くなっていると考えられます。この気圧差が風の発生要因となっている可能性があります。

さらに、風のトンネルの下部側の出入り口、その先に「火の湖」があります。火の湖は高温であり、その熱によって周囲の空気が膨張することで気圧が上昇していると考えられます。高温の空気は上昇気流を生み出し、その結果として風の流れを加速させている可能性があります。

また、風のトンネルには洞窟が極端に狭くなっている部分があり、ここが強風が吹いているポイントと一致しています。この現象は「ベンチュリ効果」と呼ばれ、狭い空間を通る空気の流れが加速し、風速が増加する性質です。実際、自然界でも同様の現象が見られ、山間部の狭い谷間やビル風などでこの効果が顕著に現れます。

ベースステーションにある観測記録表

最後に、あるプロップスについてご紹介します。

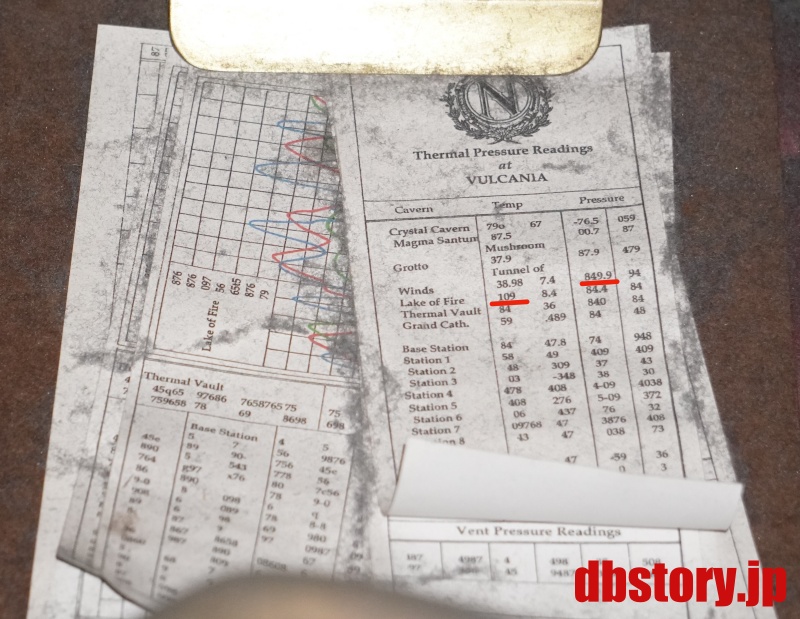

ベースステーションにあるコミュニケーションセンターには、こんな記録表が置いてあります。

肉眼では読むことは難しいですが、ズームレンズなどで撮影することができます。

コミュニケーションセンターは、各地底洞窟の観測所から報告される火山活動の様子や気温、気圧などの測定値を受け取り、記録する役割を担っています。この紙はその記録をまとめた記録表であると考えられます。

この記録を見ると、風のトンネルの気圧が他の洞窟よりも結構高くなっていて、気圧差によって風が吹いているという先ほどの考察もあり得ると思えてきます。さらに、火の湖の温度が高くなっていることも予想通りで、考察通りこれで気圧差が生まれているのかもしれません。まあ、本当にそこまで考えられているのかは正直怪しいところですが、考えると楽しいですよね。

コメント

これは仕様なのかもしれないけどコミュニケーションセンターには人がいないのは火山活動が起きるとツアーが一時停止するからでしょうか?

アトラクション上の使用はジェットコースターなのでいいですけど、センターオブジアースの世界戦だと命に係わる重大時なんだよな。

一回でいいからコミュニケーションセンターに人が立っててほしいw