今回は、ディズニーランド・パリのアトラクション「Les Mystères du Nautilus(ノーチラス号の秘密)」に展示されているヴォルケイニア島(Vulcania)の海図を解説します。

本記事で使用している写真は、先日ディズニーランド・パリをご旅行された MURAKO(@murako7813)さんにご提供いただいたものです。MURAKOさん、誠にありがとうございます!

この海図は、映画『20,000 Leagues Under the Sea(海底二万マイル)』に登場するネモ船長の秘密基地「Vulcania(ヴォルケイニア島)」を描いたものです。映画の中でネモ船長がノーチラス号を建造し、最後には爆破した島が、この地図に示されています。

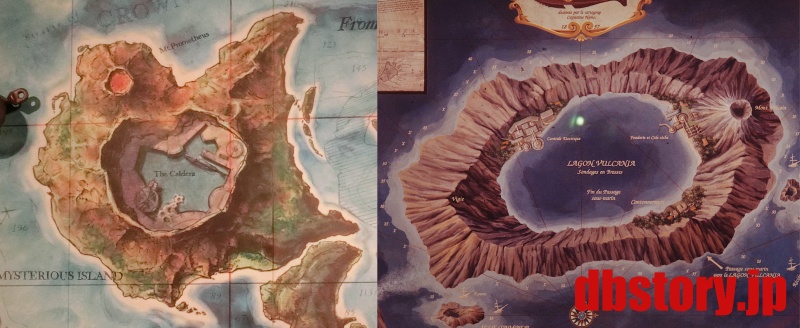

ヴォルケイニア島とミステリアスアイランドの関係

東京ディズニーシーの「ミステリアスアイランド」は、確実にこのVulcania(ヴォルケイニア島)をモデルの一つとして作られたと言えます。

島の中心にある巨大なカルデラ、脇にある火山、そしてネモ船長の拠点という設定、これらすべてがこのヴォルケイニア島と共通しています。

さらに、ミステリアスアイランド内で見られる複数のプロップスが、このミステリアスアイランドの正式名称が「Vulcania」であることを示しています。もちろんヴォルケイニアレストランの名称もこれに由来しているのでしょう。

ただし注意してほしいのは、このヴォルケイニア島とミステリアスアイランドが同一の存在ではないということです。例えばこのヴォルケイニア島にある火山が「ヴァルカン山」という名前だとしても、ミステリアスアイランドにある火山が同名だとは限りません。

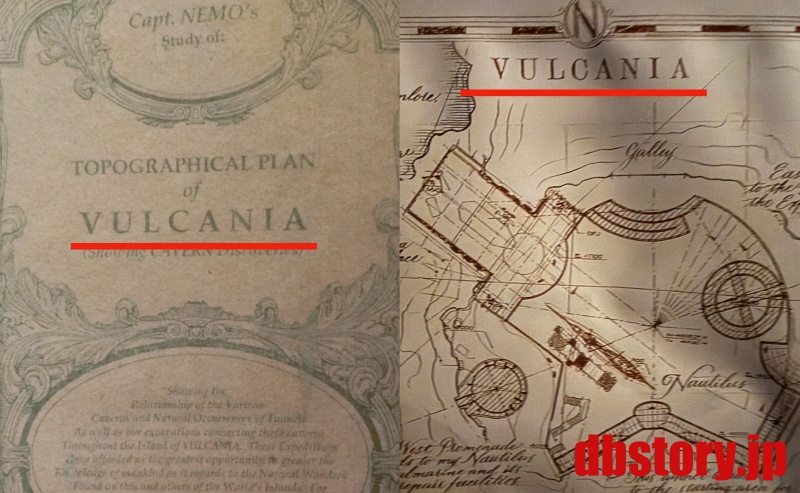

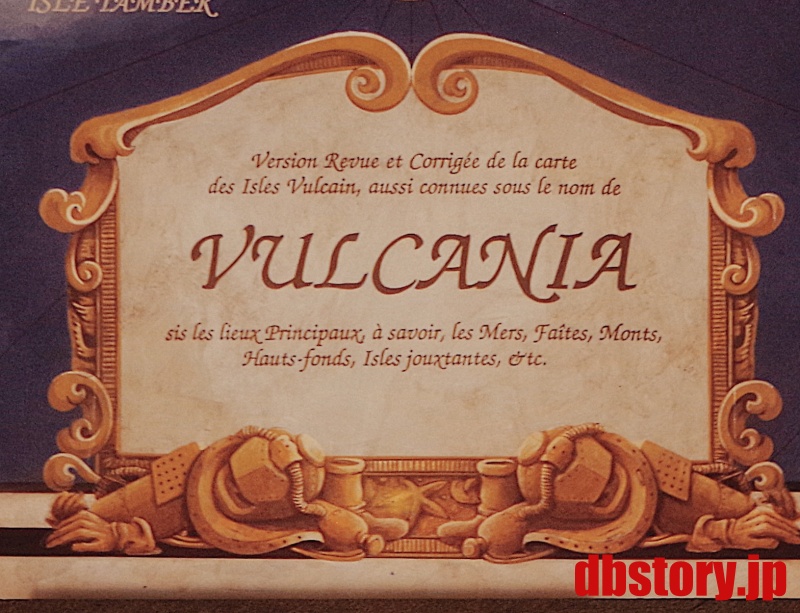

地図のタイトル

地図下部のタイトル部分には以下のように書かれています。

改訂・修正版

ヴァルカン諸島図 ― 通称 “ヴォルケイニア”

本図には、主要な地形(海、山脈、峰、浅瀬、隣接する島々など)を示す。

海図の製作情報

地図上部には地図の製作者や製作日の情報が記載されています。

潜水艦ノーチラス号により測量された海図

地図作成:ネモ船長

1857年

この地図が描かれた年代を映画の時系列と照らし合わせてみると、1868年に海の怪物(のちにノーチラス号と判明)が各地で目撃されるという場面から映画が始まるため、本地図はその10年ほど前に作られたことになります。したがって、映画の物語とこのプロップスの整合性に矛盾はありません。

島内部の構成

中央に巨大な火口湖があります。外周を高い岩壁が取り囲んでいるため、外海からはその内部の様子は見えず、天然の要塞のような構造になっています。

| ヴォルケイニア湾 | 島中央の巨大な火口湖 |

| 発電所 | ここでこの島全体の電力を賄っていると思われます。 |

| 鋳造所・乾ドック | ノーチラス号の修理やメンテナンス、部品製造を行う工房・ドックエリア。鋳造所が「金属を溶かして成形する施設」、乾ドックが「船体の修理・整備のために水を抜ける入渠施設」を意味します。 |

| 居住区 | ネモ船長やノーチラス号のクルーが寝泊まりしている居住区。 |

| 監視所 | 外海を監視するための高台のような場所。 |

| ヴァルカン山 | 島の東側にある火山の名称。 |

秘密の海底通路

外周は高い岩壁に守られているものの、外洋から潜水艦だけが通れる秘密の海底トンネルが存在する設定となっています。

この設定は東京ディズニーシーのミステリアスアイランドにも引き継がれており、センターオブジアース内のプロップスでも同様の海底通路の存在が示唆されています。

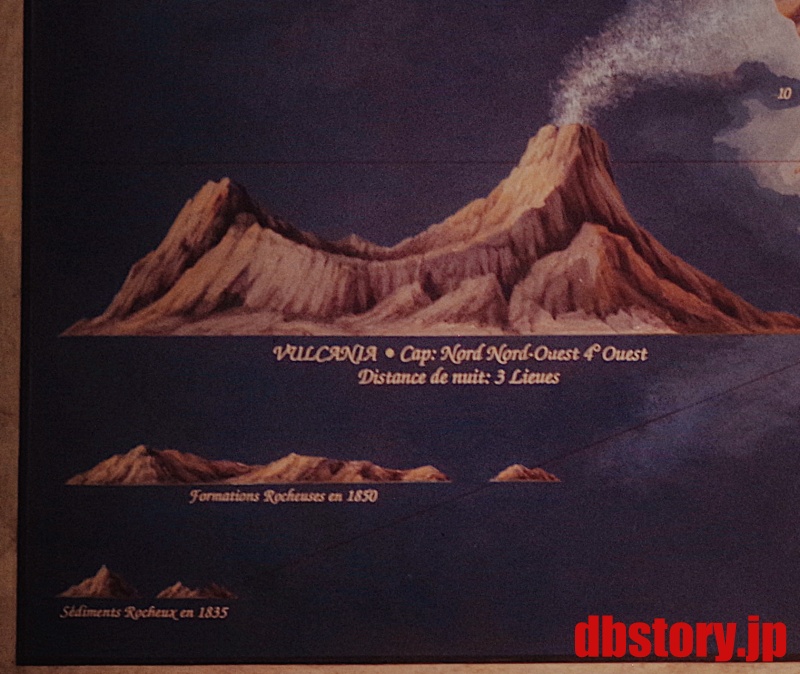

ヴォルケイニア島の側面図と島の地質形成

この海図の左下には、ヴォルケイニア島の側面図と、この島が形成された様子が図示されています。

一番上の側面図が現在のヴォルケイニア島の姿で、以下のように書かれています。

ヴォルケイニア

方位:北北西 ¼ 西

夜間航行距離: 3リュー

これは、この側面図を観測したポイントから見たヴォルケイニア島の方位と距離を示していると思われます。

その下二つの側面図にはこのヴォルケイニア島の形成過程が描かれています。

1839年 岩石地形構造の様子

1835年 岩石堆積の様子

この海図は1857年に作成されたものなので、わずか20年ほどの間に現在のヴォルケイニア島の形が形成されたことになります。活発な火山活動によって急速に地形が変化し、島が隆起したという成り立ちが想像できます。

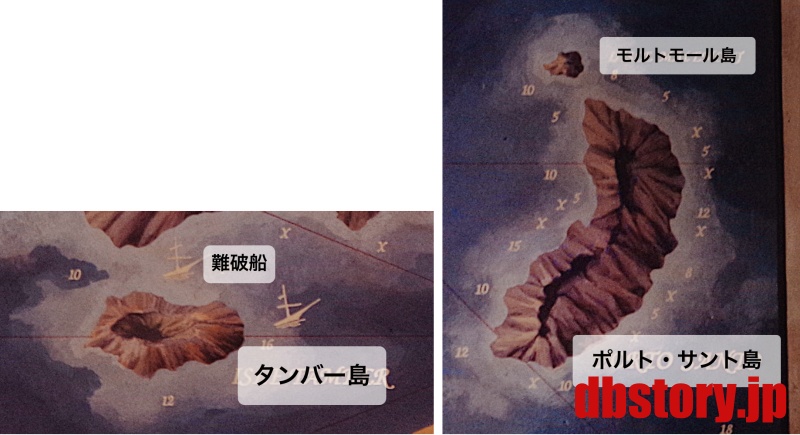

周辺の小島

ヴォルケイニア諸島は中央の巨大な火山島の他にも、周辺にいくつか小島があります。

| タンバー(TAMBER)島 | ヴォルケイニア島の南西沖に位置する小島。”Tamber” という単語は英語にもフランス語にも存在しないため、単なる固有名の可能性が高いです。または、オックスフォード英語辞典によると、英語の「timbre(音色)」の綴り揺れのケースもあるそうです。 |

| モルトモール(MALTMORT)島 | フランス語で「不吉な死の島」。物騒な名前の島ですが、この先に大量の船を沈めた珊瑚礁地帯があることに由来しているのかもしれません。 |

| ポルト・サント(PORTO SANTO)島 | ポルトガル語由来で、“聖なる港” を意味します。実在の島としても、ポルトガル領マデイラ諸島に同名の「ポルト・サント島」が存在します。 |

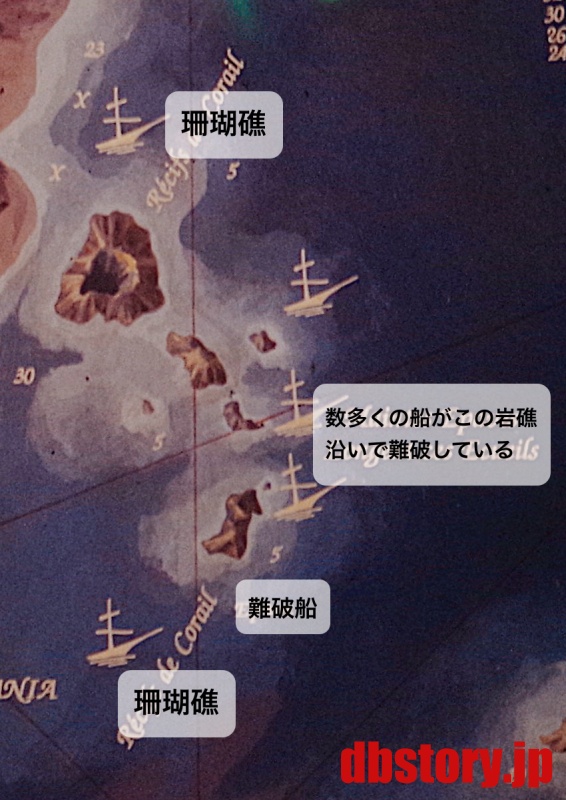

さらに、ヴォルケイニア島の南東沖には広大な珊瑚礁地帯が広がっており、そこでは多くの船が難破しています。天然の防衛線ともいえる危険な海域であり、ネモ船長がこの島を基地として選んだ理由の一つだったのかもしれません。

挿入副図

左上には、地図全体の中でヴォルケイニア島のおおよその位置を示すために添えられた小さな挿入地図があります。

この小地図に記された「Great South Sea」は、17〜18世紀の英語圏の古地図で使われていた表現で、現在でいう太平洋(Pacific Ocean)を意味します。ヴォルケイニア島が北太平洋に位置するという映画の設定に一致しますね。

ほかの文字は判読しにくいですが、全体的にこの副図はストーリーの説明よりも、装飾的な要素っぽいですね。

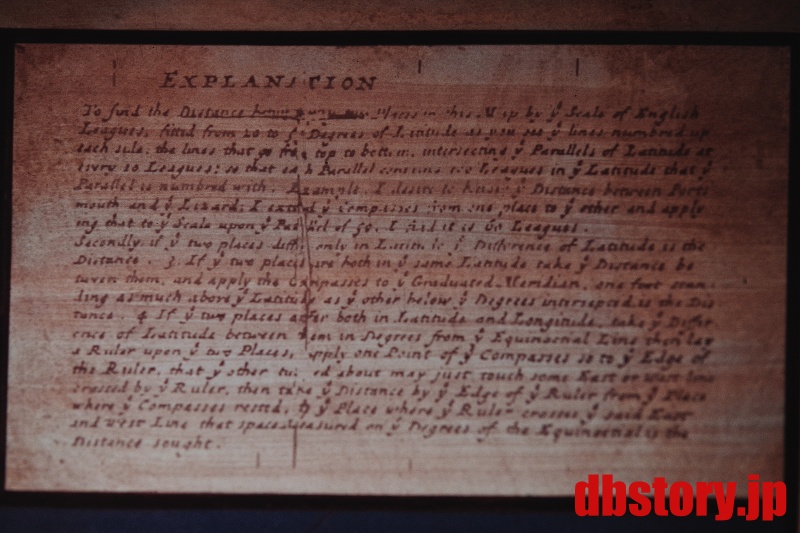

注記文

右上の枠は、この地図で距離や方位を測る方法を説明した「注記文(EXPLANATION)」です。あくまで実務的な説明欄であり、ストーリー上の重要性はそれほど高くはありません。

読み取れる範囲では次のような内容が書かれています。

- 距離の単位はEnglish Leagues(リーグ)。

- 側面の緯度目盛と、上下に走る子午線を使い、10リーグごとに交差する体裁になっている(各緯度の平行線は、その度数に応じた60リーグを表す)。

- 例:ポーツマス—リザード岬間は、50度帯のスケールで60リーグ。

- 緯度だけが異なるときは、緯度差=距離。

- 同緯度の2点は、間隔を目盛り付き子午線に当てて度数を読み、距離に換算。

- 緯度・経度とも異なる場合は、まず緯度差を取り、2点を結ぶ定規とコンパスの当て方でスパンを求め、**赤道(Equinoctial)**上の度数に読み替えて距離を出す。

コメント